Por Esteban Illades

Lo que sucede día a día en Estados Unidos se ha vuelto tan normal que en México ya le hemos dejado de poner atención. En gran parte porque aquí tenemos nuestros propios problemas (violencia que no para, corrupción por todos lados, y mejor no sigamos por ahí porque si no nunca acabaremos). Pero en parte también porque la presidencia de Donald Trump, que lleva poco más de 100 días, aunque parecen más bien 100 años, es tan extraña que parece una pesadilla.

Como si un día nos fuéramos a levantar y el último año jamás hubiera sucedido.

De hecho, eso es lo que piensan abogados, politólogos y expertos en la Constitución de Estados Unidos: que un día el gobierno de su país saldrá de este malviaje, se pondrá las pilas y echará a Donald Trump de su puesto. Pero, ¿se puede? En teoría sí, pero es casi imposible.

Acá una explicación de cómo podría ser que Donald Trump dejara la presidencia de Estados Unidos.

Renunciar

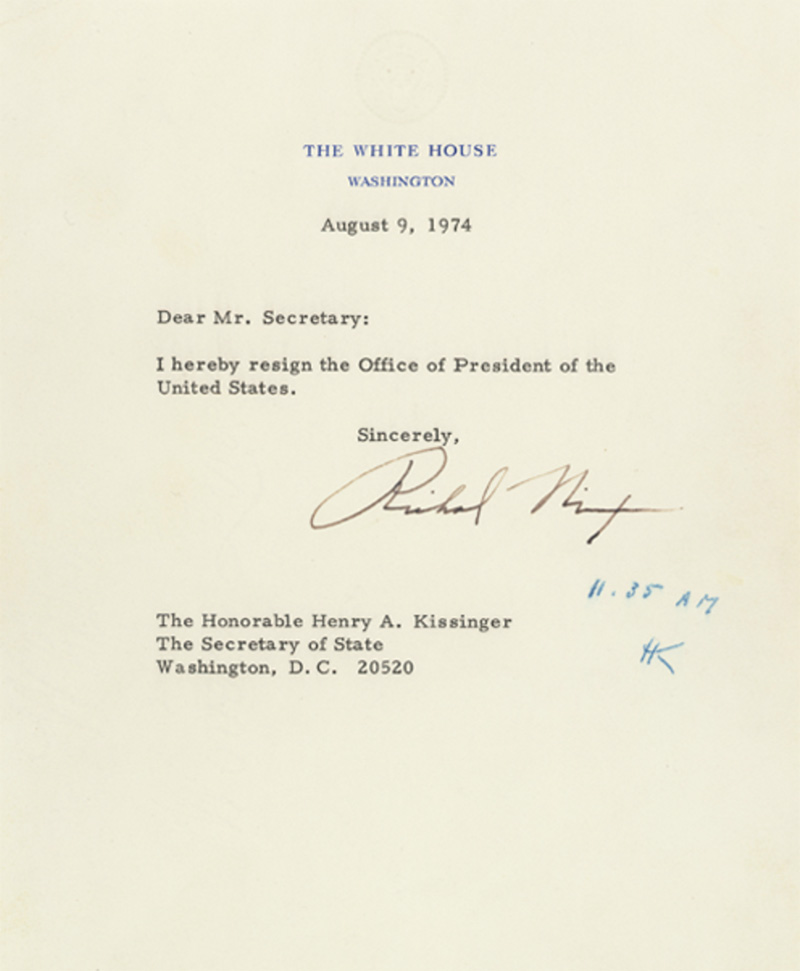

La manera más sencilla de que hubiera un nuevo presidente del otro lado del Río Bravo sería que Trump renunciara. Que un día se diera cuenta que ya no se la está pasando bien –cosa que se repite una y otra vez en los reportajes sobre la Casa Blanca; que se dio cuenta que su trabajo es mucho más complicado de lo que había imaginado de inicio– y firmara una carta como la de Richard Nixon el 9 de agosto de 1974.

La carta era muy sencilla. Dice: “Querido señor secretario. [iba dirigida a Henry Kissinger, su secretario de Relaciones Exteriores] Por este medio renuncio a la presidencia de Estados Unidos. Sinceramente, Richard Nixon”.

Nixon, de quien hablaremos un poco más abajo, renunció porque estaba a punto de ser investigado por su papel en el famoso caso de Watergate. En vez de vivir con la humillación de ser el primer presidente echado del puesto a través de juicio político, prefirió escribir esa carta.

Trump podría hacer lo mismo, pero no lo hará. ¿Por qué? Por un sencillo motivo: desde que ocupa el cargo de presidente de Estados Unidos, su fortuna ha aumentado de forma considerable. Su familia está haciendo negocios a diestra y siniestra –su hija Ivanka, por ejemplo, consiguió patentes para vender ropa de su marca en China, tan sólo a horas de reunirse con el presidente de ese país– y se está forrando. Por lo tanto, y por más mexicano que suene, el presidente no renunciará porque tiene una oportunidad inigualable de hacerse todavía más rico.

Enmienda 25

La segunda opción, que nunca se ha utilizado salvo en series de televisión –si algún sopilector llegó a ver The West Wing, se acordará que al presidente Bartlett, sin relación alguna con Manuel, se le aplica la enmienda 25 y tiene que separarse del cargo de manera temporal.

La enmienda 25 fue aprobada como consecuencia del asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Después de su muerte, el puesto lo ocupó Lyndon Johnson, quien ya había sufrido un ataque al corazón severo. En caso de que Johnson muriera, según la línea sucesoria establecida por la Constitución, su lugar hubiera sido ocupado por el líder de la Cámara de Representantes y después por el de la de Senadores. Dos viejitos de 71 y 86 años, respectivamente.

El objeto de la enmienda, entonces, era tener un marco legal para poder quitar a un presidente que ya no se encontrara en plenas facultades físicas o mentales para hacer su trabajo.

La enmienda, que contiene cuatro secciones, es lo suficientemente amplia como para poder ser adoptada en cualquier momento: basta con que el vicepresidente –en este caso Mike Pence–, junto con una mayoría de secretarios del gabinete notifique al Congreso que el presidente se encuentra impedido de realizar las funciones de su trabajo.

¿Qué significa estar impedido? Depende de a quién se le pregunte. Por ejemplo, cuando Ronald Reagan fue reelecto en 1984, a los 73 años, sus secretarios sospechaban que le fallaba la memoria. Incluso llegaron a plantear la posibilidad de que se le aplicara la enmienda. Sin embargo, decidieron en contra y al final Reagan cumplió el período. A los pocos años se supo que tenía Alzheimer.

En el caso de Donald Trump también es casi imposible que esto suceda. En primera porque echarlo sería casi como un golpe de Estado: su gabinete, junto con su vicepresidente, tendrían que decidir cuándo es que Trump se convierte en un peligro para el país. No lo han hecho hasta ahora, a pesar de sus tuits, a pesar del aumento de conflictos internacionales –por ejemplo, la amenaza de guerra con Corea del Norte–, a pesar de su orden para evitar que los musulmanes entraran a Estados Unidos e incluso la semana pasada, cuando despidió, por capricho, al director del FBI, la agencia federal de investigación.

El gabinete tendría que ponerse de acuerdo un día, ya que las cosas, a su juicio, fueran insostenibles, e invocar la enmienda. No parece que eso vaya a suceder pronto.

Impeachment, o juicio político

Por último, la palabra que más suena en la prensa estadounidense en estos días es impeachment, término que no tiene traducción como tal pero que se parece mucho al juicio político mexicano.

Para que se inicie el proceso, la mayoría de la Cámara de Representantes, o una mayoría de 2/3 en la Cámara de Senadores debe votar a favor de una resolución que se basa en lo que el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos califica como “traición, soborno u otros crímenes o delitos graves”.

Es decir, que existan motivos fundados para pensar que el presidente llevó a cabo alguna de esas acciones. Una vez iniciado el proceso, hay una investigación, se presentan pruebas y testigos y al final hay un veredicto.

En la historia de Estados Unidos sólo dos presidentes han llegado a este punto: Andrew Johnson, por acusársele de despedir a funcionarios sin previa autorización del Senado (en 1868) y Bill Clinton, por haber mentido bajo juramento (en 1998) sobre su relación extramarital con Monica Lewinsky. En ambos casos la mayoría votó en contra de la destitución.

Luego está Richard Nixon, de quien hablábamos hace unas líneas. Nixon, presidente a finales de la década de los 60 y reelecto en los 70, intentó esconder que miembros de su campaña habían fotografiado documentos privados y habían puesto escuchas en los cuartos de hotel del partido Demócrata en 1972. Durante meses la Casa Blanca tapó el escándalo, hasta que dos periodistas de The Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, fueron contactados por una fuente anónima, la famosa “Garganta profunda” (Deep Throat). Su investigación comprobó que Nixon supo que sus funcionarios cometieron un delito y que después de saberlo intentó encubrirlo.

El escándalo fue tal que los estadounidenses se voltearon contra el presidente, y el Congreso no tuvo de otra más que hacerles caso: inició una investigación sobre el robo, las escuchas y quién había participado. Cuando Nixon se dio cuenta que la investigación llegaría hasta él, primero despidió al fiscal especial encargado del caso. La investigación continuó y una comisión del Senado propuso el juicio político contra el presidente. Ante esta situación, Nixon no tuvo de otra más que renunciar. El cargo en su contra era abuso de poder.

¿Por qué viene a cuento esta historia? Porque con Donald Trump acaba de suceder algo similar. Hace unos días despidió a James Comey, el director del FBI. ¿Qué tiene esto de malo? Algunos dirán que nada, puesto que el presidente es quien nomina al director y tiene el poder de decidir cuándo se va. No obstante, el cargo está hecho para ser independiente: se le nomina por un período de 10 años y se espera que el presidente no interfiera en su trabajo, para que pueda realizar todas las investigaciones que sean necesarias.

Comey, quien saltó a la fama el año pasado por investigar a Hillary Clinton sobre su mal manejo de correspondencia confidencial mientras era secretaria de Relaciones Exteriores, no era precisamente la persona favorita de Trump. Por un lado, Trump siempre quiso que Comey castigara a Clinton, cosa que no hizo, pues a su juicio no se había cometido ningún delito. Por otro, Trump siempre pensó que Barack Obama le había puesto una escucha en sus oficinas privadas, aunque no había sustento para ello.

Por último, Comey llevaba meses investigando algo que sí parecía tener evidencia que lo sustentara: la relación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso. Desde la elección se sospechaba que los rusos intentaron influir en el resultado –a través del hackeo de correos privados de los demócratas, así como la producción y distribución de fake news o noticias falsas–, y en estos meses parecía que el FBI había encontrado pruebas de ello.

Así que Trump despidió a Comey. Primero dijo que fue por recomendación de su procurador general, Jeff Sessions. Pero después admitió que no había sido por eso. Dijo que lo había hecho porque para él, todo era “inventado” y ya quería que la investigación terminara. En pocas palabras: el presidente despidió a la persona que lo estaba investigando porque ya estaba harto de que lo investigaran.

Si esto hubiera ocurrido en 1973, como con Nixon, con gran probabilidad Trump estaría enfrentando una investigación del Congreso para empezar un proceso de impeachment. Pero estamos en 2017 y el mundo está volteado de cabeza. El partido republicano, que hoy controla las dos cámaras del Congreso, no tiene interés alguno en pelearse con Trump. Así que, al igual que las opciones anteriores, no parece que la situación vaya a cambiar: Donald Trump seguirá siendo presidente de Estados Unidos.

Y no sólo eso: ya que nadie lo detuvo tras echar al director del FBI, no hay motivo para pensar que lo vayan a detener cuando haga algo todavía peor.

***

Fuentes

Osnos, Evan, “How Trump Could Get Fired”, The New Yorker, 8 de mayo de 2017.

Matthews, Dylan, “Firing James Comey to impede an investigation isn’t smoke. It’s fire.”, Vox, 15 de mayo de 2017.

The Washington Post, “The Watergate Story”, 1972.

Harrington, Rebecca, “A loophole in the 25th Amendment lets 14 people remove a sitting president from office”, Business Insider, 14 de mayo de 2017.

United States Constitution, Article II, Legal Information Institute, Cornell.

***

Esteban Illades

Facebook: /illadesesteban

Twitter: @esteban_is