Por James Ellroy

Cayeron chaparrones antes de medianoche. Los truenos ahogaron los bocinazos y la algarabía que habitualmente saludaban el Año Nuevo en el Strip. El año 1950 llegó al cuartel de policía de Hollywood Oeste con una oleada de denuncias y llamadas a ambulancias.

A las 12.03, un choque múltiple en Sunset y La Cienega, con un saldo de media docena de heridos; los agentes que acudieron obtuvieron el testimonio de varios testigos presenciales: los culpables de la colisión eran el payaso del DeSoto marrón y el mayor del ejército que viajaba en su coche oficial de Camp Cooke; ambos conducían sin manos y llevaban perros con sombreros de cotillón en el regazo. Dos arrestos, una llamada a la perrera de la calle Verdugo. A las 12.14, un taller abandonado se derrumbó en Sweetzer, y los escombros de material barato humedecido mataron a una pareja de adolescentes que se besuqueaba en el sótano: dos cadáveres al depósito del condado. A las 12.29, un letrero de neón que representaba a Santa Claus y sus ayudantes sufrió un cortocircuito; el cable eléctrico escupió llamas hacia su extremo interno –un enchufe conectado a un laberinto de adaptadores que alimentaban un enorme y luminoso árbol de Navidad y un mural navideño– y produjo graves quemaduras a tres niños que apilaban regalos envueltos en papel absorbente junto a un Niño Jesús que relucía en la oscuridad. Un coche de bomberos, una ambulancia y tres coches del Departamento del sheriff en el lugar del suceso; un pequeño conflicto jurisdiccional cuando apareció la policía de Los Ángeles, pues un novato pensó que ese domicilio de Sierra Bonita Drive era territorio de la ciudad, no del condado. Luego cinco sujetos que conducían ebrios; una tanda de borrachos y alborotadores cuando cerraron los clubes del Strip; un asalto a mano armada frente a Dave’s Blue Room: las víctimas, dos patanes de Iowa que visitaban la ciudad por el Rose Bowl; los delincuentes, dos negros que huyeron en un Mercedes 47 con guardabarros rojos. Cuando la lluvia amainó, poco después de las 3.00, el detective Danny Upshaw, agente de guardia, pronosticó que los cincuenta serían una década de mierda.

Salvo por los borrachos y otros revoltosos encerrados en la celda, estaba solo. Todos los coches patrulla, con insignias o sin ellas, estaban de servicio; no había cadena de mando, ni secretaria, ni policías de paisano. Ningún polizonte uniformado alardeando acerca de su espléndido trabajo: Sunset Strip, mujeres llamativas, cestos de Navidad de Mickey Cohen, el problema jurisdiccional con el Departamento de Policía de Los Ángeles. Nadie que frunciera el ceño cuando él cogiera sus textos de criminología: Vollmer, Thorwald, Maslick, el examen de la escena del delito, el análisis de las manchas de sangre, cómo registrar un cuarto de seis metros por ocho en una hora.

Danny se puso a leer después de apoyar los pies en el escritorio y de bajar el volumen de la radio que lo mantenía en contacto con los coches patrulla. Hans Maslick hacía digresiones sobre el modo de tomar huellas digitales cuando había quemaduras en los dedos, los mejores compuestos químicos para extraer costras de tejido sin chamuscar la piel donde estaba el dibujo de la huella. Maslick había perfeccionado esta técnica después del incendio de la cárcel de Düsseldorf en 1931.Tenía muchos cadáveres y muestras con que trabajar; en las cercanías había una fábrica química, con un ambicioso asistente de laboratorio ansioso de ayudarlo. Juntos trabajaron deprisa: soluciones cáusticas que quemaban los tejidos, compuestos menos abrasivos que no penetraban en la carne cicatrizada. Mientras leía, Danny garateaba símbolos químicos en una libreta; se imaginó a sí mismo como ayudante de Maslick, trabajando a la par con el gran criminólogo, que le daría un abrazo paternal cada vez que hiciera una brillante deducción lógica.

Pronto relacionó su lectura con los chicos quemados frente al mural navideño: actuaba solo, tomando huellas de dedos diminutos, cotejándolas con los registros de natalidad, una precaución que tomaban en los hospitales por si cambiaban de lugar a los recién nacidos.

–Jefe, tenemos un problema.

Danny alzó los ojos. Hosford, agente uniformado a cargo de la frontera noreste de la división, estaba en la puerta.

–¿Qué? ¿Por qué no me avisaste?

–Lo hice. Su radio debe…

Danny ocultó el texto y la libreta. –¿De qué se trata?

–Un muerto. Lo encontré en Allegro, a casi un kilómetro del Strip. Cielo santo, jamás había visto…

–Quédate aquí. Voy para allá.

***

Allegro era una estrecha calle residencial donde los patios de estilo español se combinaban con obras en construcción con letreros que prometían VIVIENDAS DE LUJO de estilo Tudor, francés rústico y aerodinámico moderno. Danny la atravesó en su coche sin insignias y aminoró la velocidad cuando vio una barrera de vallas con luces rojas. Detrás de las vallas, tres coches patrulla alumbraban con los faros un terreno lleno de hierbajos.

Aparcó el Chevy junto a la acera y se aproximó caminando. Agentes con impermeable apuntaban sus linternas al suelo; el fulgor color cereza de las luces intermitentes iluminaba un letrero: PLANTACIÓN ALLEGRO – TOTALMENTE OCUPADA PARA 1951. Las luces bajas de los coches patrulla formaban una maraña de haces en el terreno, iluminando botellas vacías, maderas mojadas y papeles. Danny se aclaró la garganta; uno de los hombres se volvió y manoteó el arma con un ademán nervioso.

–Calma, Gibbs –dijo Danny–. Soy yo.

Gibbs enfundó la pistola, los otros policías se separaron. Danny observó el cadáver. Se le aflojaron las rodillas. Decidió actuar como un criminólogo, sin desmayarse ni vomitar.

–Deffry, Henderson, alumbrad al cadáver. Gibbs, anota textualmente mis palabras.

»Sexo masculino, blanco, muerto. Edad aproximada, entre treinta y treinta y cinco años. El cadáver está en posición supina, los brazos y las piernas abiertas. Se observan marcas profundas en el cuello, le han arrancado los ojos y las cuencas vacías rezuman una sustancia gelatinosa.

Danny se acuclilló junto al cadáver; Deffry y Henderson mo- vieron las linternas para que viera mejor.

–Los genitales están magullados e hinchados, hay marcas de mordeduras en el glande. –Palpó bajo la espalda del muerto y tocó tierra mojada; tanteó el pecho cerca del corazón; la piel estaba seca y el cuerpo aún conservaba un resto de calor–. No hay humedad sobre el cadáver, y como ha llovido copiosamente entre la medianoche y las tres, podemos suponer que han dejado a la víctima aquí durante la última hora.

Una sirena se acercó gimiendo. Danny cogió la linterna de Deffry y se acercó más, examinando las partes más afectadas.

–Hay un total de seis heridas, ovales e irregulares, circunscritas al torso, entre el ombligo y las costillas. Hay jirones de carne en el perímetro, y de ellos sobresalen entrañas con una pátina de sangre coagulada. Alrededor de cada herida la piel está inflamada, perfilando las marcas, y…

–Besos, sin duda –intervino Henderson. Danny olvidó su jerga de criminólogo. –¿De qué estás hablando?

Henderson suspiró.

–Ya sabes, mordiscos de amor. Como cuando una tía te chupa el cuello. Gibbsey, muéstrale al amigo detective lo que la chica del guardarropía del Blue Room te hizo en Navidad.

Gibbs rió y siguió escribiendo; Danny se levantó, irritado por la insolencia del uniformado. Al callarse, el tufo del cadáver le pegó como un puñetazo. Se le aflojaron las piernas y se le revolvió el estómago. Apuntó la linterna hacia abajo. Alrededor del muerto, el suelo estaba pisoteado por botas reglamentarias del Departamento del sheriff. Los agentes habían borrado cualquier huella de llantas.

–No estoy seguro de haber escrito bien todas las palabras –dijo Gibbs.

Danny volvió a encontrar su voz de libro de texto.

–No tiene importancia. Conserva esas notas y dáselas al capitán Dietrich por la mañana.

–Pero salgo a las ocho. El capitán llega a las diez, y tengo entradas para la bolera.

–Lo lamento, pero te quedarás aquí hasta que te releven o aparezcan los técnicos del laboratorio.

–El laboratorio del condado está cerrado en Año Nuevo, y tengo las entradas…

Una ambulancia del médico forense frenó junto a las vallas, apagando la sirena; Danny se volvió hacia Henderson.

–Abandonad el lugar. No quiero periodistas ni curiosos. Gibbs se queda aquí. Tú y Deffry, indagad por el vecindario.Ya conocéis la rutina: testigos que hayan visto traer el cadáver, remolones sospechosos, vehículos…

–Upshaw, son las cuatro y veinte de la madrugada.

–Bien. Empezad ahora y a mediodía habréis terminado. Entregad a Dietrich un informe por duplicado. Anotad todas las direcciones donde no haya nadie en casa, las visitaremos después.

Henderson se fue deprisa a su coche; los hombres del forense pusieron el cuerpo en una camilla y lo cubrieron con una manta mientras Gibbs les hablaba a borbotones del campeonato del Rose Bowl y del caso de la Dalia Negra, que seguía irresuelto y aún era un tema candente. El resplandor de las luces rojas, las linternas y los faros bailaban sobre el terreno revelando detalles: charcos de lodo que reflejaban el claro de luna y las sombras, la luminosa bruma de Hollywood a lo lejos. Danny pensó en los seis meses que llevaba como detective, sus dos sencillos casos de homicidio. Los hombres del depósito de cadáveres cargaron el cuerpo, giraron en redondo y se marcharon sin poner la sirena. Danny recordó una máxima de Vollmer: «En crímenes extremadamente pasionales, el asesino siempre revela su patología. Si el detective está dispuesto a clasificar las pruebas con objetividad y luego pensar subjetivamente desde la perspectiva del asesino, a menudo resolverá crímenes desconcertantes por su carácter fortuito».

Ojos arrancados. Órganos sexuales golpeados. Músculos desgarrados. Danny siguió la ambulancia lamentando que su coche no tuviera sirena para llegar antes.

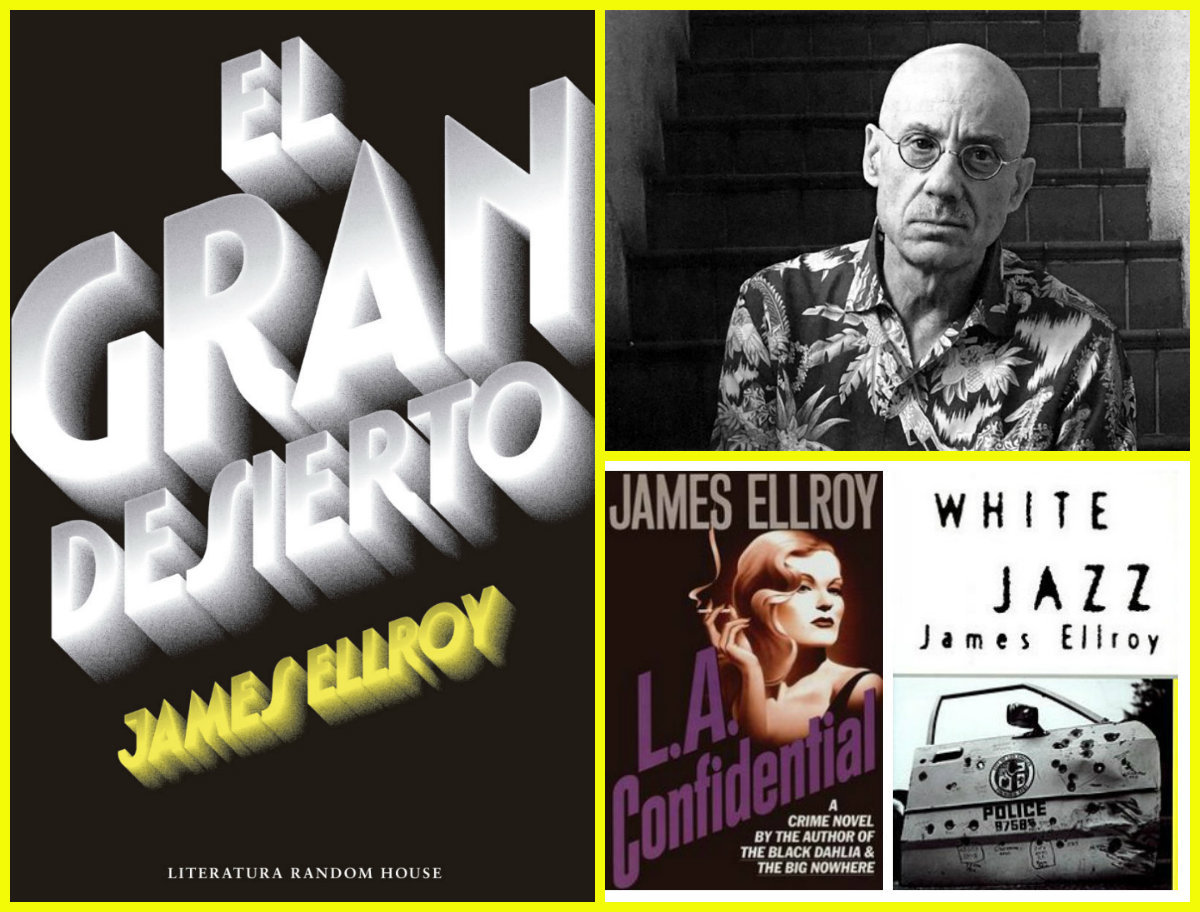

Fragmento de James Ellroy, El gran desierto, Literatura Random House, 2017 [1988].