Hace ya un par de siglos que Karl Marx, en su texto póstumo titulado “Tesis sobre Feuerbach”, propuso cambiar la historia de la filosofía tal como se concebía y escribía hasta su tiempo. “Los filósofos”, escribió, “no han hecho más que interpretar el mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Y ésta fue la apuesta de Marx: generar un sistema filosófico que tuviera un impacto inmediato en la realidad de los seres humanos; no quería un pensamiento estancado en la abstracción sino en la realización, y la manera de lograrlo, decía él, era a través de la revolución. Con esta idea, Marx fue, según otro filósofo italiano llamado Antonio Gramsci, el iniciador de lo que se conoce como “filosofía de la praxis”; o sea, un pensamiento que se materializa en la práctica y que más tarde adoptará diferentes formas, pero la más importante fue la llamada teoría crítica. Estemos o no de acuerdo con Marx, el contexto en que se genera y consume el pensamiento abstracto no difiere mucho de lo que él denunciaba: hay una discontinuidad entre la filosofía —sea en forma de ciencia, economía o arte— y las individuos ordinarios.

Sin embargo, a pesar de la original irrupción del marxismo en la historia del pensamiento occidental, este fenómeno no es nada nuevo. A lo largo de la historia siempre ha habido un momento de quiebre entre la sociedad y el pensamiento, entre las demandas morales de una sociedad y las verdades de la filosofía o, en pocas palabras, entre práctica y teoría. Si atendemos a lo que cuenta el historiador Luciano Canfora en su libro Una profesión peligrosa. La vida cotidiana de los filósofos griegos, el primer quiebre sucedió con Sócrates, Platón y Aristóteles: el primero fue sentenciado a muerte, por lo que su discípulo Platón, temeroso de sufrir mismas las consecuencias, desterró la filosofía de la plazas y la llevó a fundar la academia, y con esto la filosofía pasó de la verbalidad a la escritura; más tarde, la fractura entre sociedad griega y filosofía terminaría con el exilio de Aristóteles, es decir, con la expulsión de la filosofía de la vida social y política. Los capítulos de esta historia son muchos y han sucedido en todas las épocas y civilizaciones. Recientemente, como señalé en una columna anterior, hice un recuento somero de los desencuentros entre teoría y sociedad en el siglo xx.

Algo similar ha sucedido en nuestra época y esta ruptura, más o menos, es la que he intentado describir a lo largo de todo este tiempo en este espacio. Pero esta ruptura no ha sido espontánea sino gradual y comenzó entre la década de 1970 y terminó para los inicios de la década de 1990, según el sociólogo Razmig Keucheyan, y estuvo marcada por algunos acontecimientos que viraron la historia mundial: la caída global del precio del petróleo; el surgimiento neoliberal de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos —cuya coronación hoy día es el Brexit y Donald Trump—; el giro capitalista de China; la crisis internacional de los sindicatos de trabajadores; la ocupación de puestos políticos de líderes de izquierda surgidos en el año 1968 —o sea, su domesticación—; el fracaso del sandinismo y la Revolución Iraní; el rompimiento de —algunos— intelectuales latinoamericanos con el régimen castrista en Cuba; el fin de la Unión Soviética y finalmente la caída del Muro de Berlín. Es más, fue el final de todo un periodo geológico también: los científicos llegaron al acuerdo de que ya no vivimos en el Holoceno, sino en el Antropoceno o, como lo llaman algunos teóricos críticos e historiadores ambientales, el Capitoloceno; es decir, la humanidad ya no es una especie más en la naturaleza, sino que esta última ahora es la que está contenida en un sistema global antropogénico.

Sin duda, fue el fin y el inicio de un era que en la filosofía se manifestó con su institucionalización y el profesorado pasó de ser un motor de cambio social a un especialista encerrado en su cubículo de cristal, lo que a su vez tuvo como consecuencia la despolitización de la teoría crítica en favor de lo discursos de la identidad, de las batallas y represiones callejeras a los debates en las redes sociales y de los líderes sociales a los “influencers”. Lo que he hecho en estas columnas es menos describir el contexto de la lucha que describir la derrota: estamos perdiendo la batalla. Aun y cuando originalmente la teoría crítica, en palabras de Max Horkheimer —uno de sus pioneros—, estuvo formulada para “la emancipación del pueblo” y como una “liberación” para “crear un mundo más democrático”, la teoría crítica hoy día sólo sirve para construir tinglados progresistas que no logran mellar los muros de la academia donde se crea. Pero lo que hace falta no es cambiar de discursos, sino de realidad para que el conocimiento y la crítica de la realidad —su construcción, quiero decir— circulen en la sociedad. Habrá que revirar la historia de los últimos treinta años y volver a los tiempos en que la teoría sí salía a las calles encarnada en sujetos multitudinarios, múltiples, multiplicados que, a su vez, encarnaban ideas y teorías, formas de ser y formas de lucha contra la normalización de las demandas del mercado, de las leyes de seguridad, de las políticas del despojo, de la privatización de los recursos naturales, de la precarización del trabajo, de la aceptación del homo oeconomicus como una evolución natural del animal político que somos.

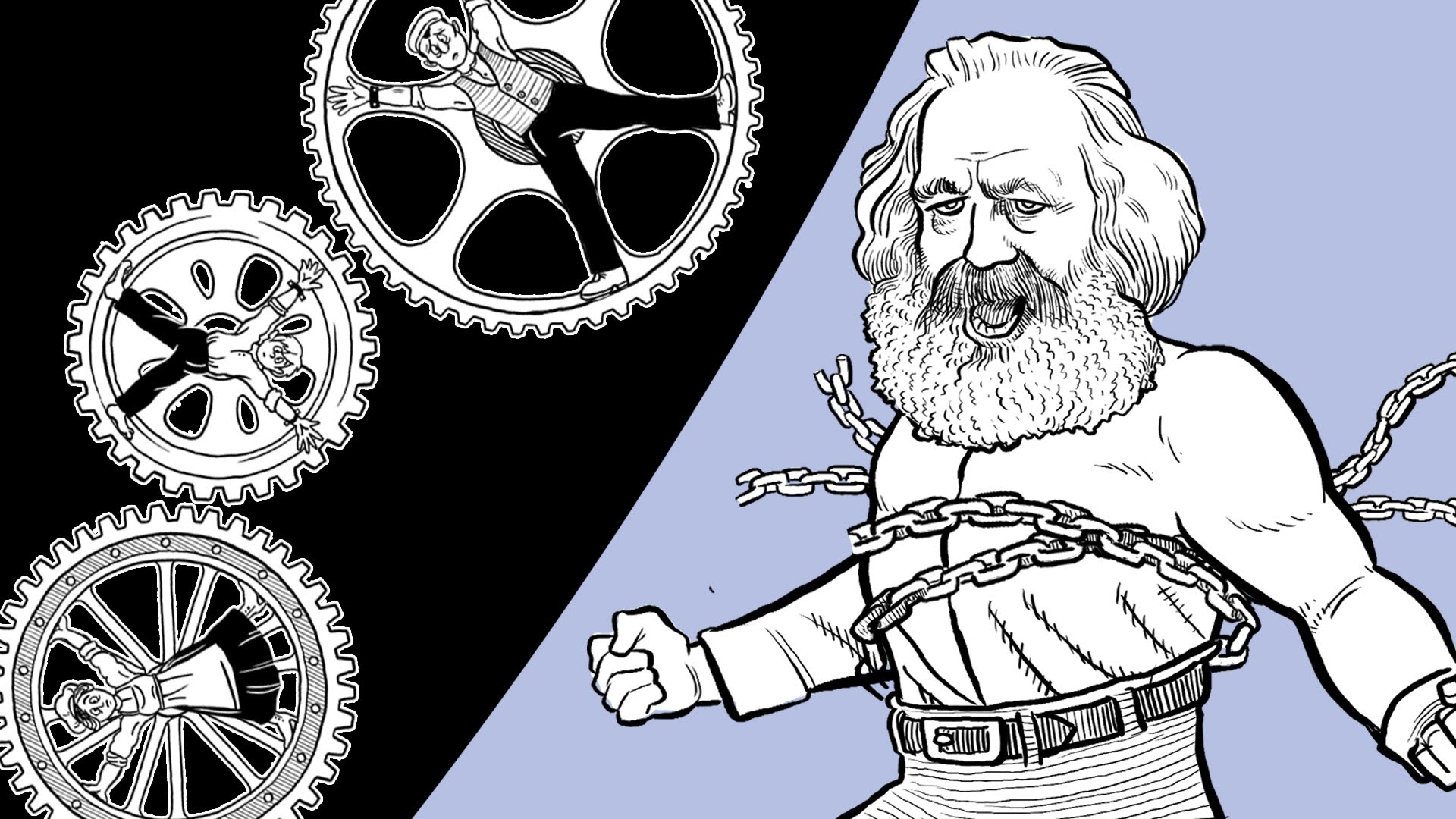

No existe otro discurso más emancipador que la teoría crítica y, sin embargo, es ésta la que ha sido encadenada para que no se disperse en la sociedad. De ahí que las humanidades pasen por una crisis que tiene menos que ver con su naturaleza, con su academicismo (totalmente reprochable), con su elitismo (muy presente), con su supuesta futilidad para la vida y más que ver con la forma en que el conocimiento es pensado en el neoliberalismo: como un privilegio y no como un derecho; como un arma y no como una solución; como una razón instrumental para la opresión, como la llamó Horkheimer, y no como una emancipación de aquella. No he intentado sino demostrarlo; en ningún momento me propuse defender la academia, justificar sus yerros, sino, como dije en la primera entrega, problematizarla. Demostrar que si los teóricos y académicos viven en el Hotel del Abismo no es por decisión propia. Es porque quien construyó el Hotel y lo cercó con barricadas fue el Estado y el sistema económico que forja individuos instrumentales, educados o ignorantes, para perpetuar el establishment.

“Una teoría es una teoría en el auténtico sentido de la palabra sólo cuando sirve a la práctica”, escribió Horkheimer, y “una teoría que sólo es autosuficiente en sí misma es una mala teoría”. La miseria de la teoría consiste en dejarla sólo en el papel en lugar de usarla para lo que realmente fue pensada: como una forma de cambiar el mundo. Se practica porque se escribe, se escribe para que se aplique, se enseña para que salga a las calles. El fracaso puede ser teórico, pero siempre práctico.

***

Y con esta entrega termina mi ciclo de intervenciones sobre la teoría. Espero hayan disfrutado del viaje tanto como yo me divertí. Espero me lean pronto el próximo año en otra columna, con otro tema y otros ánimos. Eso, claro, si sopitas.com nos deja.

***

Francisco Serratos es autor de Breve contrahistoria de la democracia (Festina) y profesor de la Washington State University.

Twitter: @_libretista