Por José Ignacio Lanzagorta García

Desde que la administración actual tocó el fondo de la desaprobación en la opinión pública, no ha habido visos de querer recuperar nada. No hay golpes de timón sustantivos en ningún sentido, en ninguna área. Ni en la comunicación. Ni en el gabinete. Ni en la rectificación de errores. Ni en el surgimiento de una nueva agenda. Al contrario, estamos por cumplir un año en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto parece haberle puesto piloto automático a la mediocridad, a la ineficacia, al escándalo como rutina. Ni siquiera el horizonte de una elección presidencial lo saca del pasmo. De hecho, todo lo contrario, parece ser la causa de ello.

No es la resignación ante la inminente derrota la que paraliza a esta administración. Más bien, parece que es a que no tendrá opción más que repetir en 2018 lo que el priismo hizo en el Estado de México hace un mes y nada más. Con la oposición dividida entre lopezobradoristas, antilopezobradoristas de derecha, antilopezobradoristas de izquierda –¿podrán aliarse?–, independientes, espontáneos y simbólicos, la ventana para operar –ese verbo– una mediocre victoria está abierta. Sólo se trata de incentivar y crear divisiones, demonizar –más– la figura de López Obrador y movilizar bases.

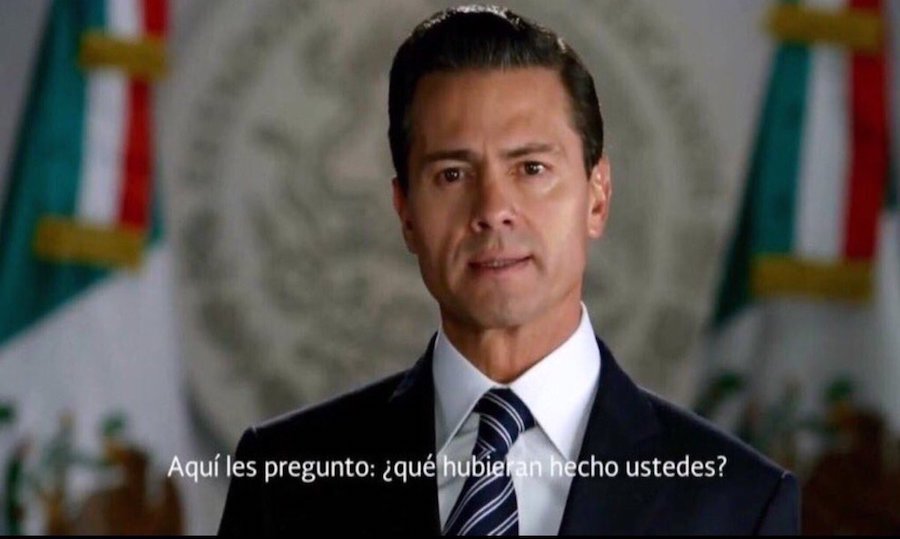

Y entonces falta un año. Un año en el que nosotros jugamos nuestra rutina de cantar “el país de no pasa nada”. Se necesita ser un Javier Duarte o un Roberto Borge para que medio pase algo. Vaya, caray, al menos conocemos el límite y ni siquiera estamos seguros de que esos casos terminen de forma ejemplar. Pero tantito menos que eso y no tenemos nada. Lo decían Jaina Pereyra o Jesús Silva Herzog Márquez en sus respectivas columnas de esta semana: la improvisación del Presidente para responder las acusaciones de espionaje, además de sumar a la avasalladora evidencia de que el señor no tiene capacidad de articular ideas en público, sólo demostró la irrelevancia que tuvo el asunto para la administración. La reacción de la oposición, hasta como simulación, fue insuficiente.

Tenemos muy poco. La destrucción institucional, que ha hecho esta administración a través de una corrupción impune y de una oposición que ha sido todo menos vigilante, tendrá que enfrentarse a las urnas. Eso es todo. Y a ver si esa misma destrucción no acaba poniendo aún más en duda la legitimidad de ese ejercicio.

El castigo en las urnas es el motor más potente de la democracia electoral. Pero ya sabemos que ese motor se aceita sólo de los mecanismos de representación, de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos efectivos, de una prensa libre, vitalizada y competitiva. Aunque en los últimos años ha habido mínimos avances en algunos de estos rubros, también contamos los retrocesos y, sobre todo, grandes rezagos. La entonces reluciente máquina de nuestras reformas de los 90 ahora se nos anda desbielando. ¿Y si ese motor nos falla en 2018 como falló en la pasada elección mexiquense? ¿Aguantamos otros seis años de impunidades y erosión institucional?

De mantenerse, una conclusión: el sistema electoral ya no resiste todo lo que ocurre antes de la casilla. Día muy triste para la democracia.

— José Merino (@PPmerino) 5 de junio de 2017

Dado que todo lo demás ha fallado y, más, dado todo lo que puede fallar en el proceso electoral, es mucho lo que está en juego en 2018. Tenemos el proyecto de López Obrador como el gran contendiente, la gran alternativa; un proyecto que, al parecer, no pretende negociar con el resto de la agenda antipriista, sino exigir adherencia o acusar traición. El resto de la oposición parece jugar a una normalidad democrática. Para ellos, 18 años después, se trata de “sacar al PRI de Los Pinos” –y evitar a AMLO-. Sacarlo por sacarlo –y evitarlo por evitarlo-. Con o sin proyecto, pero, sobre todo, sin. ¿O hay alguna sustancia mayor en una difícil pero eventual alianza PAN-PRD? El aspirantado compra portadas de revista que pongan sus rostros por todas las ciudades del país; publican libros que, en realidad, dicen poco. Discursos acartonados, fotos en eventos, desangelados lugares comunes sobre corrupción y desigualdad. Ganar la elección simulando que la máquina está tan aceitada podría significarle a esta democracia tanta derrota como el fracaso del castigo.

***

José Ignacio Lanzagorta es politólogo y antropólogo social.

Twitter: @jicito