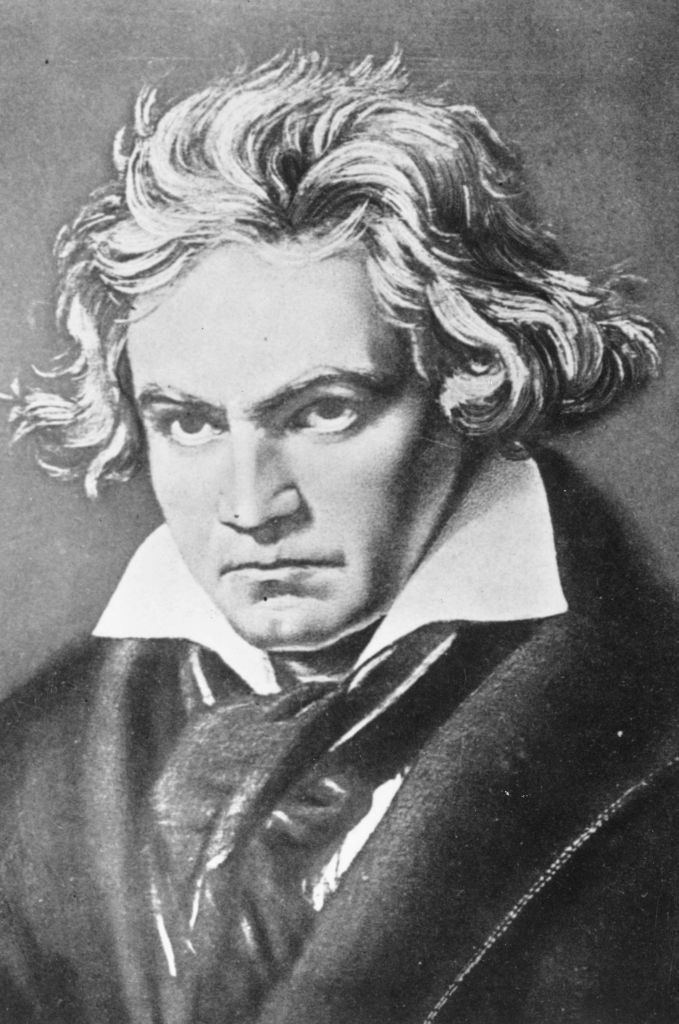

En los años en los que Beethoven compuso Fidelio, su única ópera, ya había perdido gran parte del oído. Quizá esa fue la razón por la cual tardó tantos años en componerla (dicen que tan sólo para la obertura, en sus cuatro versiones, el alemán tardó más que una ópera completa de otros músicos.

Las primeras dificultades auditivas las presentó a los 28 años, por allá de 1789. Para los 44 años, estaba completamente sordo, y se comunicaba a través de notas escritas y compartidas.

La historia de Beethoven con la pérdida total del oído y su trabajo musical, lo ha convertido en una figura excepcional dentro y fuera de las artes. Es una de las figuras que más han inspirado a otros personajes importantes como Gustavo Dudamel.

Gustavo Dudamel

¿Quién? Ni más ni menos que el actual Director Musical y Artístico de la Filarmónica de Los Angeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. El próximo año, en 2026, se convertirá en el mero mero de la Filarmónica de Nueva York.

Han de saber que el currículum de Dudamel es una grosería para cualquier otro ser humano en cualquier profesión, y por eso no lo vamos a poner por acá, de verdad es muy extenso.

Pero la parte de su carrera que nos interesa en particular, es su trabajo detrás del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, fundado en la década de los 70 por el maestro José Antonio Abreu, quien a su vez se convirtió en el mentor de Dudamel.

El objetivo del conocido El Sistema, es el “rescate y formación de niños de escasos recursos económicos“, y lo hace a través de la música, incluyendo a quienes forman parte de grupos vulnerados no sólo por las circunstancias económicas, sino sociales como las personas con discapacidad.

Y ustedes se preguntarán: ¿y eso qué tiene que ver con Beethoven? La cosa está así. Desde 2024 para presentarse este 2025, Gustavo Dudamel lideró la puesta de Fidelio (acuérdense que fue la única ópera del alemán) junto a la Filarmónica de Los Angeles en colaboración con el Deaf West Theatre y el Coro de Manos Blancas de Venezuela.

El Coro de Manos Blancas fue fundado en 1995 como parte de El Sistema, y se describe como un conjunto de con más de 100 miembros dividido en dos secciones que incluye la del lenguaje de señas en donde personas sordas realizan coreografías con la música.

El canto de las manos

Para el proyecto de Fidelio, se realizó un casting para que 12 miembros del Coro de Manos Blancas, viajaran a Los Angeles para una presentación especial bajo la dirección de Dudamel.

Todo este viaje fue documentado por María Valverde en El canto de la manos, conocida actriz española (segurísimo la recuerdan por Tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti) que hace su debut con este trabajo fílmico que resulta tan tierno como importante.

A propósito de su premiere en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2025, tuvimos oportunidad de platicar con María sobre este título que abre una conversación que suele mantenerse alejada: el entorno es el que excluye a una persona con diversidad funcional.

“Queríamos ser honestos con la historia que estábamos contando y el tema del entorno, que es lo que discapacita realmente a la persona. Sobre todo en este caso, en las historias de estos personajes (en donde es la) propia sociedad la que hace que no se sientan incluidos en el día a día“, nos dice María.

La orquesta como una metáfora de la comunicación

Gustavo Dudamel es uno de los protagonistas de esta historia, pero no es el único. Lo que hizo fue viajar a Venezuela, contar sobre el proyecto y pegar cada una de las piezas para que sucediera, con ayuda de un montón de personas que se quedaron en Venezuela y otras que lo acompañaron en el ir y venir.

La comunicación, en este caso como en cualquiera, en realidad, fue primordial. Y solemos pensar que las cosas se complicarían respecto a la comunicación con personas sordas en un entorno que, como decíamos, no los incluye (o cuántos de nosotros sabemos lenguaje de señas).

Pero María nos lo dice muy bien a través de palabras de Dudamel. “Cómo todo funcionaría mejor si tuviéramos de ejemplo una orquesta en donde diferentes instrumentos pueden sonar armónicamente dentro de, en este caso, un espacio en el cual la música genera una conversación“.

Los espectadores y los oyentes

Pero no siempre hay un buen director, y no siempre los que van a ver a la orquesta, saben participar en ella como oyentes. Y ese es el espacio que ocupamos como espectadores. Ahora que vemos lo que es posible, ¿cómo formamos parte?

Y esa pregunta se hizo María en El canto de las manos a través de formas muy sutiles de hablar de la imposibilidad de la comunicación pero no por un tema técnico, sino porque no estamos acostumbrados a desafiar lo que ya está establecido.

“Esos momentos que dejo entrever un poco la necesidad que tienen los personajes de comunicarse, pero no pueden porque no les dan acceso a ello, no porque no puedan, no hablen o porque no escuchen el sonido, sino es una cuestión de que las propias familias y la propia sociedad nos acerca a ellos, a sus necesidades. Es un poco la falta que tenemos los oyentes de acceder y de poder generar ese vínculo“.

La música, desde siempre, ha generado esos vínculos por nosotros. Irónico cuando hablamos de ella como una forma de acercarnos cuando es creada por personas. Pero ese es otro tema. La música, así como el cine con un documental como este, abre esos espacios, esas conversaciones y esos caminos para comunicarnos.

La memoria del cuerpo para comunicar

Y aquí es donde entra la memoria: no hay comunicación, no hay un mensaje, si no hay memoria. Y la memoria se revela en la palabra, en el cuerpo y en el sonido que a su vez emite un instrumento, una voz o un cuerpo en movimiento.

En El canto de las manos, José fue elegido como el protagonista de Fidelio. Para cuando se presentó, el protagonista era otro. La situación con José fue compleja, y nos habla de un problema más grande e histórico del que solemos reconocer.

José no podía memorizar su parte porque no tuvo acceso al lenguaje de señas ya muy grande, no de niño. Entonces, su capacidad para comunicarse era limitada respecto a la de sus compañeros. Eso ese caso, hablamos de un problema de aprendizaje relacionado con su condición socioeconómica.

Pero esta es la parte que resulta interesante: “José es uno de los personajes con el que nosotros como oyentes mejor nos comunicábamos porque él es un superviviente de su realidad, en la cual ha tenido que emplear diferentes formas de comunicación o verbal para poder sobrevivir en su día a día, y es ahora cuando él ha tenido acceso a la lengua de señas venezolana“.

El canto de las manos, un documental necesario

“Lo más político que hay aquí es poder defender los derechos de las personas sordas y de que tengan acceso a la educación, al trabajo a una sanidad digna. Para mí ese es el mayor problema que estoy denunciando en el documental, y creo que también reivindicar programas musicales como el sistema de orquestas en Venezuela, los cuales tienen estos programas musicales que dan acceso y visibilidad a personas con discapacidad y con falta de recursos“, nos dice María.

Y están todos esos programas como El Sistema, cuyas proporciones son enormes así como su impacto. Pero también están estos documentales que abren conversaciones, que visibilizan, y que se convierten en “pequeños milagros”, muy parecidos a los que se presencian cuando las personas están dispuestas a comunicarse de cualquier forma que beneficie a todos, como en El canto de las manos.